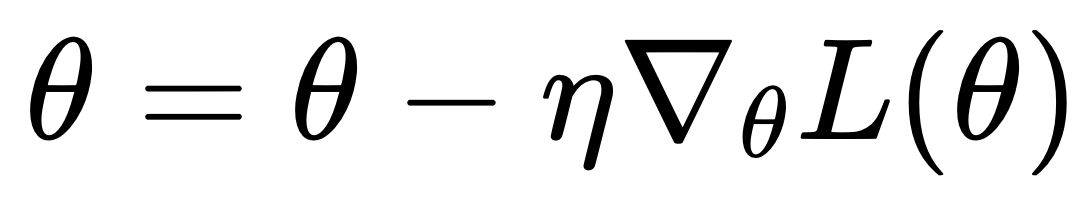

Нейронные сети — это основа глубинного обучения и один из самых мощных инструментов машинного обучения, способных решать сложные задачи, такие как распознавание изображений, обработка естественного языка и прогнозирование временных рядов. Нейронные сети вдохновлены биологическими процессами в мозге и работают по принципу взаимосвязанных искусственных нейронов, которые обрабатывают информацию. В этом материале мы рассмотрим основные концепции нейронных сетей, их архитектуры, процесс обучения, и как они применяются на практике.

Что такое нейронные сети?

Нейронные сети — это многослойные структуры, состоящие из искусственных нейронов, которые могут обучаться находить паттерны в данных. Они могут решать задачи классификации, регрессии и другие сложные задачи, используя иерархическую структуру слоев.

Структура нейронной сети

Нейронная сеть обычно состоит из трех типов слоев:

- Входной слой: Это слой, который принимает исходные данные. Количество нейронов в этом слое соответствует количеству признаков в данных.

- Скрытые слои (hidden layers): Эти слои находятся между входным и выходным. Скрытые слои выполняют обработку данных, выявляя скрытые зависимости и паттерны. Нейронные сети могут иметь несколько скрытых слоев, что делает их «глубокими».

- Выходной слой: Это последний слой, который производит предсказания модели. В задачах классификации выходной слой может содержать нейроны, соответствующие числу классов, а в задачах регрессии — один нейрон для предсказания числового значения.

Искусственный нейрон

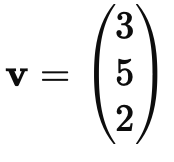

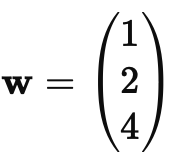

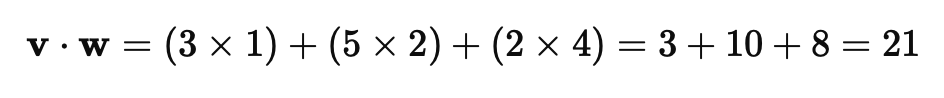

Искусственный нейрон — это основная вычислительная единица нейронной сети. Каждый нейрон получает несколько входов, умножает их на соответствующие веса и передает через активационную функцию.

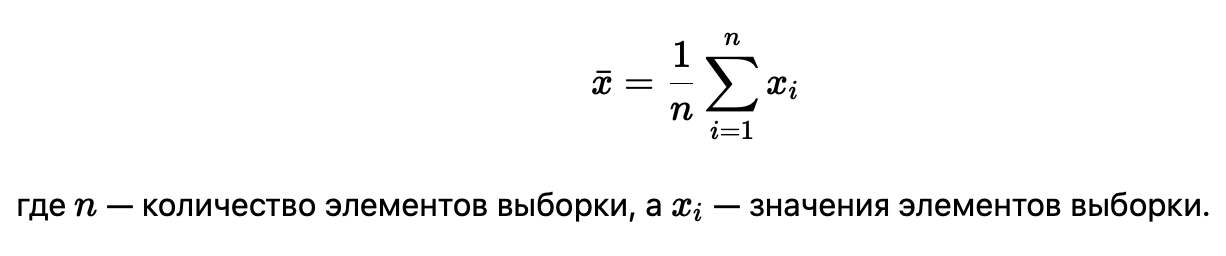

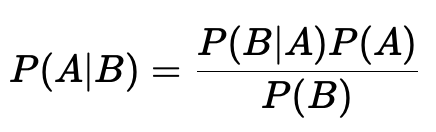

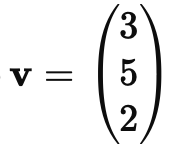

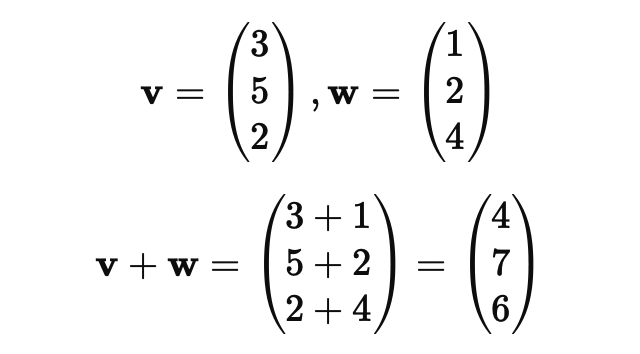

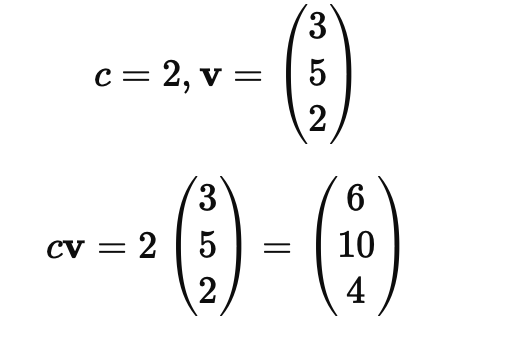

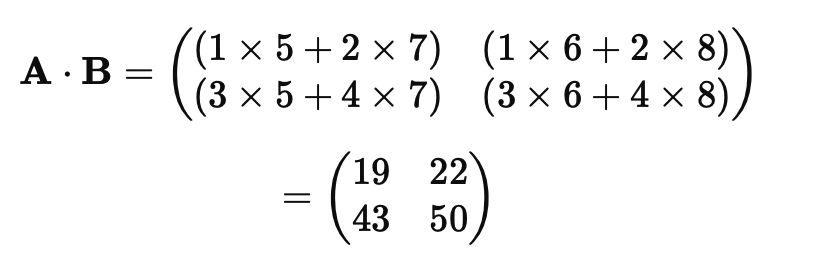

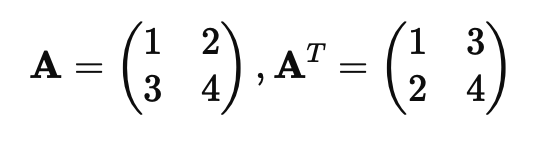

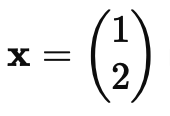

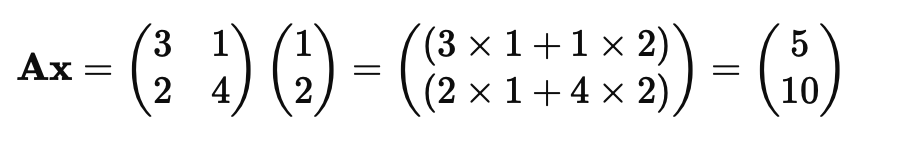

Формула работы нейрона:

Пример работы искусственного нейрона:

import numpy as np

# Функция работы одного нейрона

def neuron(x, w, b):

return np.dot(x, w) + b

# Входные данные

x = np.array([0.5, 0.2, 0.1])

w = np.array([0.4, 0.6, 0.8])

b = 0.1

# Вычисление выхода нейрона

output = neuron(x, w, b)

print(f"Выход нейрона: {output}")

Активационные функции

Активационная функция определяет, будет ли нейрон активирован, т.е. передаст ли он сигнал дальше по сети. Активационные функции помогают моделям справляться с нелинейными зависимостями, что делает нейронные сети способными решать сложные задачи.

Наиболее распространенные активационные функции:

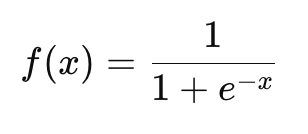

Сигмоидная функция (Sigmoid): Преобразует любое входное значение в диапазон от 0 до 1. Применяется в задачах бинарной классификации.

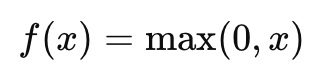

ReLU (Rectified Linear Unit): Одна из самых популярных функций, которая возвращает 0 для отрицательных значений и само значение для положительных. Она часто используется в скрытых слоях глубоких сетей.

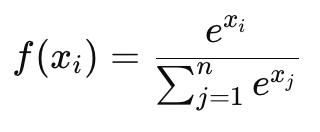

Softmax: Преобразует набор выходов в вероятности, которые суммируются до 1. Часто используется в многоклассовой классификации.

Пример использования активационной функции ReLU:

def relu(x):

return np.maximum(0, x)

# Пример использования

x = np.array([-2, -1, 0, 1, 2])

print(f"ReLU активация: {relu(x)}")

Процесс обучения нейронной сети

Прямое распространение (Forward Propagation)

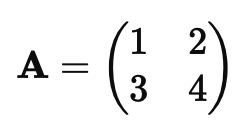

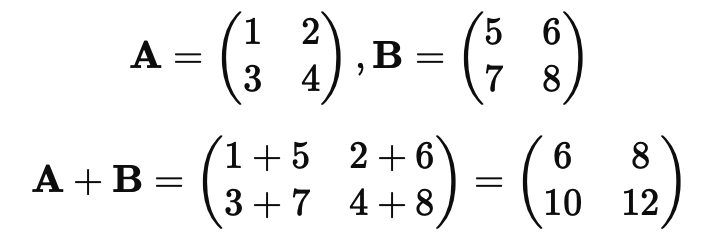

Прямое распространение — это процесс, при котором данные передаются от входного слоя через скрытые слои к выходному. Каждый слой обрабатывает входные данные, применяет веса и активационные функции, после чего передает их на следующий слой, пока не будет получен окончательный результат.

Пример прямого распространения в одном слое:

def forward_propagation(X, W, b):

Z = np.dot(X, W) + b # Взвешенная сумма

A = relu(Z) # Применение активационной функции

return A

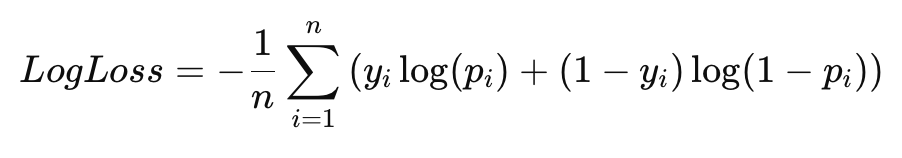

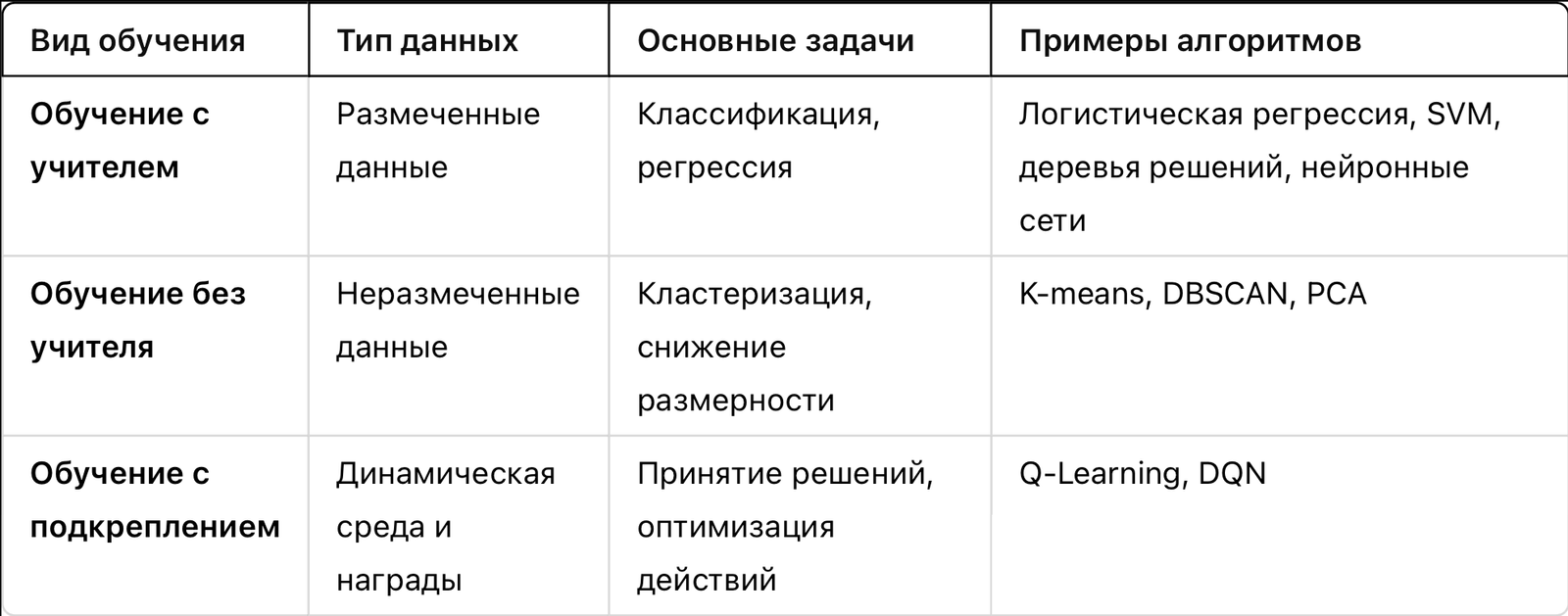

Функция ошибки

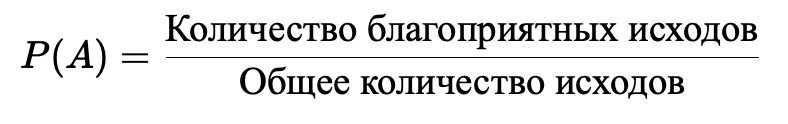

Функция ошибки (или функция потерь) измеряет, насколько предсказания модели отклоняются от реальных значений. Основная задача обучения нейронной сети — минимизировать ошибку.

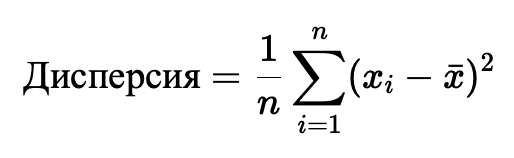

MSE (Mean Squared Error) для задач регрессии:

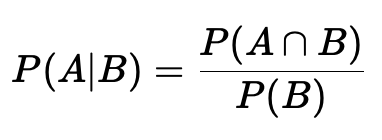

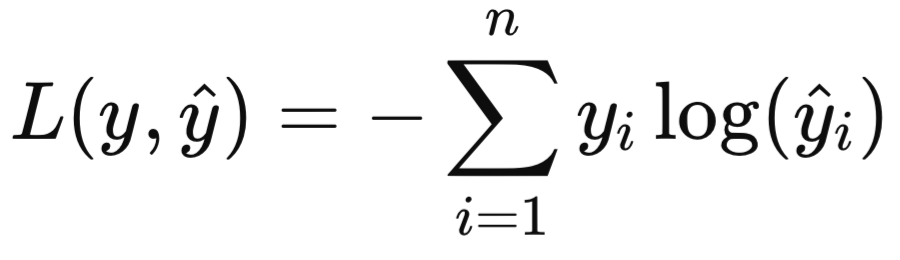

Cross-Entropy (Перекрестная энтропия) для задач классификации:

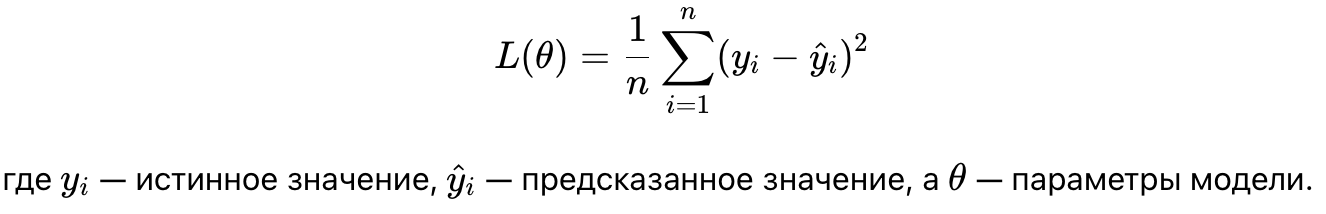

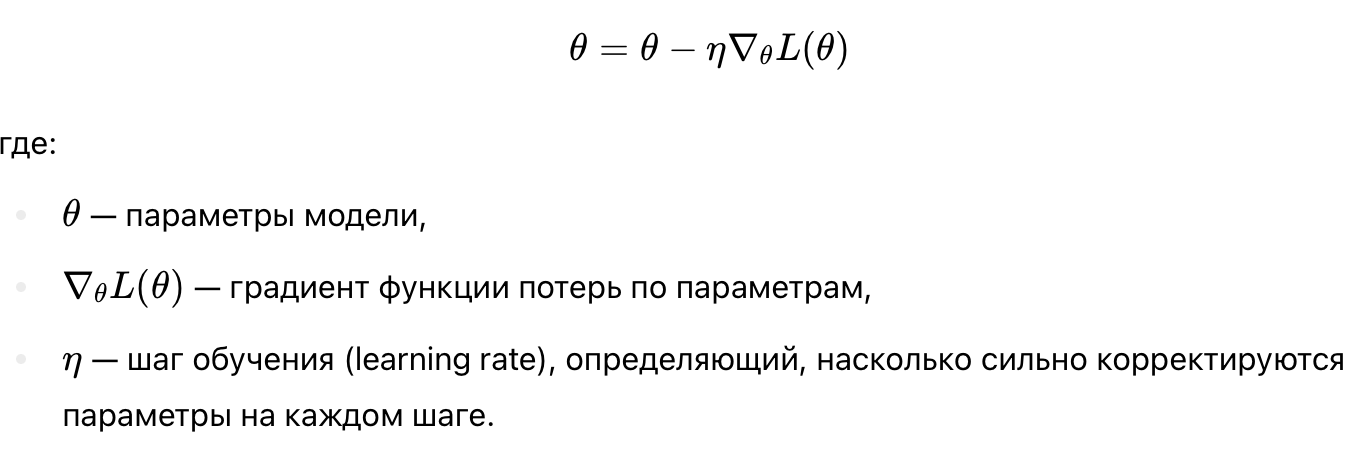

Обратное распространение (Backpropagation)

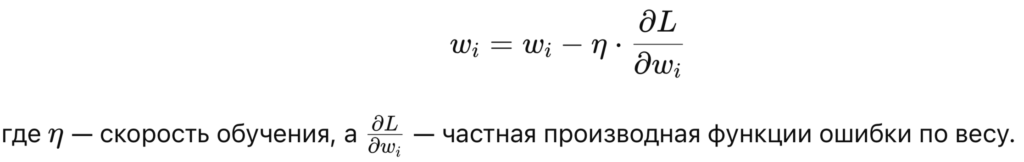

Обратное распространение — это ключевой процесс обновления весов в сети на основе ошибки, полученной на выходе. Для этого используется метод градиентного спуска, который корректирует веса нейронов для минимизации ошибки.

Градиентный спуск вычисляет, как сильно вес влияет на ошибку, и затем обновляет его в направлении, которое минимизирует ошибку:

Варианты градиентного спуска

Для ускорения и стабилизации процесса обучения существуют разные варианты градиентного спуска:

- Стохастический градиентный спуск (SGD): Обновляет веса после каждого примера в тренировочном наборе данных. Это ускоряет обучение, но может быть нестабильным.

- Mini-batch SGD: Разделяет данные на небольшие пакеты (batch), и обновляет веса после обработки каждого пакета, что делает обучение более стабильным.

- Adam: Популярный оптимизатор, который комбинирует преимущества SGD и других методов, таких как RMSProp, и часто дает более стабильные и быстрые результаты.

Архитектуры нейронных сетей

Полносвязные сети (Fully Connected Networks)

Полносвязные сети — это базовая архитектура нейронных сетей, где каждый нейрон одного слоя связан со всеми нейронами следующего слоя. Такие сети используются для задач классификации и регрессии, когда нет пространственных или временных зависимостей в данных.

Сверточные нейронные сети (Convolutional Neural Networks, CNN)

Сверточные сети особенно эффективны для анализа изображений и видео. В сверточных сетях используются сверточные слои, которые вылавливают особенности изображений (например, границы, текстуры). Эти сети способны обрабатывать пространственные данные и находить паттерны, такие как объекты на изображении.

Основные компоненты CNN:

- Сверточный слой: Выполняет свертку (convolution) изображения с набором фильтров для извлечения признаков.

- Пуллинг (Pooling): Уменьшает размерность данных, сохраняя важную информацию.

- Полносвязный слой: Завершающий этап, который преобразует извлеченные признаки в выходное предсказание.

Рекуррентные нейронные сети (Recurrent Neural Networks, RNN)

Рекуррентные нейронные сети особенно полезны для работы с последовательными данными, такими как текст, временные ряды и аудио. В RNN информация передается не только вперед, но и назад по сети, что позволяет учитывать предшествующие элементы последовательности при предсказании следующих.

Однако стандартные RNN имеют проблемы с долгосрочной зависимостью. Для их решения были созданы улучшенные модели, такие как:

- LSTM (Long Short-Term Memory): Умеет «запоминать» важную информацию на длительных интервалах времени.

- GRU (Gated Recurrent Unit): Упрощенная версия LSTM, которая также хорошо работает с последовательными данными, но использует меньше вычислительных ресурсов.

Регуляризация в нейронных сетях

Регуляризация помогает предотвратить переобучение (overfitting), когда модель слишком сильно адаптируется к тренировочным данным и не обобщает их на новые данные. Наиболее популярные методы регуляризации:

- Dropout: В процессе обучения случайно «выключает» нейроны, что предотвращает слишком сильную зависимость от отдельных нейронов и делает модель более устойчивой.

- L2-регуляризация: Добавляет штраф за слишком большие веса нейронов, что помогает сделать модель менее сложной.

Пример применения Dropout в Python:

from tensorflow.keras.layers import Dropout # Пример слоя с Dropout model.add(Dropout(0.5)) # 50% нейронов отключаются случайным образом

Применение нейронных сетей

Нейронные сети применяются в самых разных областях:

- Компьютерное зрение: Распознавание объектов, классификация изображений, сегментация изображений.

- Обработка естественного языка: Анализ тональности текста, машинный перевод, чат-боты.

- Распознавание речи: Преобразование речи в текст и наоборот.

- Временные ряды и прогнозирование: Прогнозирование спроса, экономических показателей, анализ временных рядов.

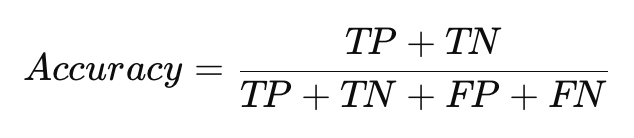

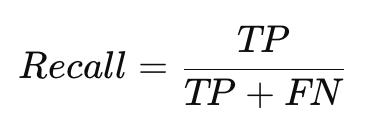

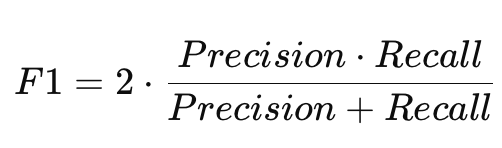

Оценка и тестирование моделей

Для оценки производительности моделей нейронных сетей необходимо разделять данные на тренировочную и тестовую выборки. Это помогает проверить, как хорошо модель будет работать на новых данных.

Пример визуализации обучения:

import matplotlib.pyplot as plt

# Визуализация потерь на обучающей и тестовой выборке

plt.plot(history.history['loss'], label='Training Loss')

plt.plot(history.history['val_loss'], label='Validation Loss')

plt.title('График обучения')

plt.xlabel('Эпохи')

plt.ylabel('Потери')

plt.legend()

plt.show()

Заключение

Нейронные сети — это мощный инструмент машинного обучения, способный решать сложные задачи в самых разных областях. Правильное понимание структуры, процессов обучения и архитектур нейронных сетей позволяет создавать эффективные модели для обработки изображений, текста и временных рядов. Глубокое обучение развивается стремительными темпами, и его применение открывает новые возможности для анализа данных и автоматизации задач.

Рекомендации для самостоятельного изучения:

- Книга «Deep Learning» от Ian Goodfellow.

- Онлайн-курсы по глубокому обучению на Coursera (DeepLearning.ai).

- Практические задачи по глубокому обучению на Kaggle.