Архитектура нейронной сети — это ее структура, которая определяет, как организованы слои и нейроны, как данные передаются и обрабатываются внутри сети. В зависимости от задачи используются различные архитектуры нейронных сетей. В этом материале мы рассмотрим три основных типа: полносвязные сети (FCN), сверточные нейронные сети (CNN) и рекуррентные нейронные сети (RNN). Эти архитектуры широко применяются в задачах, таких как классификация изображений, обработка текста и временных рядов.

Полносвязные сети (Fully Connected Networks, FCN)

Что такое полносвязные сети?

Полносвязные нейронные сети (FCN), также известные как многослойные перцептроны (MLP), являются базовой архитектурой нейронных сетей. В FCN каждый нейрон одного слоя связан с каждым нейроном следующего слоя. Полносвязные сети применяются в задачах, которые не зависят от пространственных или временных зависимостей, таких как табличные данные.

Структура полносвязной сети

Полносвязная сеть включает три типа слоев:

- Входной слой: Принимает данные, каждый нейрон этого слоя соответствует одному входному признаку.

- Скрытые слои: Эти слои обрабатывают входные данные, и число скрытых слоев и нейронов в них может варьироваться в зависимости от сложности задачи.

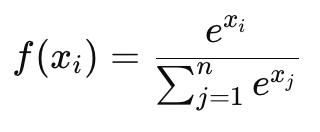

- Выходной слой: Производит итоговое предсказание. В задачах классификации для получения вероятности классов используется функция активации softmax, в задачах регрессии — линейная функция.

Применение полносвязных сетей

Полносвязные сети применяются в следующих задачах:

- Классификация табличных данных: Например, для предсказания класса клиента или его кредитного рейтинга.

- Регрессия: Прогнозирование числовых значений, таких как цена недвижимости или спрос на продукт.

- Простые задачи на классификацию изображений: FCN могут применяться для простых задач, хотя для изображений чаще используются CNN.

Пример полносвязной сети для бинарной классификации:

from tensorflow.keras.models import Sequential

from tensorflow.keras.layers import Dense

# Модель полносвязной сети

model = Sequential([

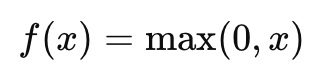

Dense(64, input_dim=10, activation='relu'), # Скрытый слой с 64 нейронами

Dense(32, activation='relu'), # Второй скрытый слой с 32 нейронами

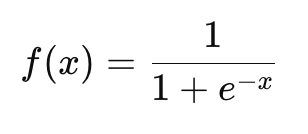

Dense(1, activation='sigmoid') # Выходной слой для бинарной классификации

])

# Компиляция модели

model.compile(optimizer='adam', loss='binary_crossentropy', metrics=['accuracy'])

Сверточные нейронные сети (Convolutional Neural Networks, CNN)

Что такое сверточные нейронные сети?

Сверточные нейронные сети (CNN) — это архитектура, предназначенная для работы с данными, имеющими пространственные зависимости, например, изображения и видео. CNN применяют свертку для извлечения признаков из данных, таких как контуры, текстуры, и объекты, что делает их очень эффективными для анализа изображений.

Структура сверточной сети

Основные компоненты CNN:

Сверточный слой (Convolutional Layer):

Этот слой применяет свертку с использованием фильтров (kernels), которые извлекают признаки из изображений. Свертка позволяет выделять локальные признаки, такие как границы и текстуры.

Слой активации:

Обычно используется функция активации ReLU для придания модели нелинейности.

Пуллинг (Pooling):

Слой пуллинга уменьшает размер карты признаков, сохраняя важные данные. Наиболее часто используется max pooling, который выбирает максимальное значение из каждой области.

Полносвязный слой:

На финальном этапе данные передаются в полносвязный слой для предсказания класса.

Применение сверточных сетей

Сверточные нейронные сети широко применяются в задачах:

- Компьютерное зрение: Распознавание объектов, классификация и сегментация изображений.

- Обработка видео: Выделение признаков в последовательностях изображений.

- Распознавание изображений: Распознавание лиц, транспортных средств, товаров в электронной коммерции.

Пример CNN для классификации изображений:

from tensorflow.keras.models import Sequential

from tensorflow.keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D, Flatten, Dense

# Модель сверточной сети

model = Sequential([

Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', input_shape=(64, 64, 3)), # Сверточный слой

MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)), # Пуллинг слой

Flatten(), # Преобразование в одномерный массив

Dense(128, activation='relu'), # Полносвязный слой

Dense(1, activation='sigmoid') # Выходной слой для бинарной классификации

])

# Компиляция модели

model.compile(optimizer='adam', loss='binary_crossentropy', metrics=['accuracy'])

Рекуррентные нейронные сети (Recurrent Neural Networks, RNN)

Что такое рекуррентные нейронные сети?

Рекуррентные нейронные сети (RNN) предназначены для работы с последовательными данными, такими как текст, временные ряды или аудио. В отличие от стандартных нейронных сетей, RNN могут хранить информацию о предыдущих шагах последовательности через скрытые состояния, что позволяет учитывать временные зависимости.

Структура рекуррентной сети

Основные элементы RNN:

- Скрытые состояния: На каждом шаге сеть обновляет свои скрытые состояния, что позволяет учитывать контекст предыдущих шагов при обработке текущего шага.

- Ячейки LSTM и GRU: Обычные RNN страдают от проблемы исчезающего градиента, что затрудняет обучение на длинных последовательностях. LSTM (Long Short-Term Memory) и GRU (Gated Recurrent Unit) решают эту проблему, эффективно запоминая важную информацию.

Применение рекуррентных сетей

RNN применяются в следующих областях:

- Обработка естественного языка (NLP): Машинный перевод, генерация текста, анализ тональности.

- Прогнозирование временных рядов: Финансовое прогнозирование, предсказание спроса, анализ временных данных.

- Распознавание речи: Преобразование речи в текст и наоборот.

Пример RNN для обработки последовательных данных:

from tensorflow.keras.models import Sequential

from tensorflow.keras.layers import SimpleRNN, Dense

# Модель рекуррентной сети

model = Sequential([

SimpleRNN(50, input_shape=(10, 1), activation='tanh'), # Рекуррентный слой

Dense(1, activation='linear') # Полносвязный слой для регрессии

])

# Компиляция модели

model.compile(optimizer='adam', loss='mean_squared_error')

LSTM и GRU

LSTM и GRU являются улучшенными версиями RNN, разработанными для лучшего запоминания долгосрочных зависимостей в последовательностях. Они используют специальные механизмы «запоминания» и «забывания», что делает их более устойчивыми к проблемам исчезающего градиента.

Пример использования LSTM:

from tensorflow.keras.layers import LSTM

# Модель с использованием LSTM

model = Sequential([

LSTM(50, input_shape=(10, 1)), # LSTM слой

Dense(1, activation='linear') # Выходной слой для регрессии

])

Регуляризация и предотвращение переобучения

Регуляризация помогает предотвратить переобучение, когда модель слишком хорошо подгоняется под тренировочные данные и плохо обобщает на новые данные.

Dropout

Dropout — это техника регуляризации, при которой во время обучения случайным образом «выключаются» некоторые нейроны. Это помогает избежать сильной зависимости модели от определенных нейронов и улучшает её способность к обобщению.

Пример использования Dropout:

from tensorflow.keras.layers import Dropout # Добавление слоя Dropout model.add(Dropout(0.5)) # 50% нейронов случайно выключаются

Batch Normalization

Batch Normalization нормализует входные данные для каждого слоя, что помогает ускорить обучение и сделать его более стабильным. Этот метод особенно полезен для глубоких сетей.

Пример использования Batch Normalization:

from tensorflow.keras.layers import BatchNormalization # Добавление слоя Batch Normalization model.add(BatchNormalization())

Применение архитектур нейронных сетей

Различные архитектуры нейронных сетей используются в различных задачах:

- Полносвязные сети (FCN): Подходят для задач классификации и регрессии на табличных данных.

- Сверточные сети (CNN): Используются для задач обработки изображений и видео.

- Рекуррентные сети (RNN): Эффективны при работе с последовательностями данных, такими как текст, временные ряды и аудио.

Заключение

Каждая архитектура нейронной сети — полносвязные сети, сверточные сети и рекуррентные сети — имеет свои уникальные особенности и подходит для различных типов задач. Полносвязные сети применяются для работы с табличными данными, сверточные — для анализа изображений, а рекуррентные — для последовательных данных. Понимание различий между архитектурами и их особенностей помогает выбрать правильный подход для решения конкретной задачи.

Рекомендации для самостоятельного изучения:

- Книга «Deep Learning» от Ian Goodfellow.

- Онлайн-курсы по нейронным сетям на Coursera (DeepLearning).

- Практические проекты на Kaggle.